Diario: Pubblico 1966 – John Cage

Come cambia l'arte? E come cambia il pubblico? E che rapporto c'è o ci dovrebbe essere tra loro? Ci sono delle regole da seguire di cui non si può fare a meno?

di: John Cage

di: John Cage

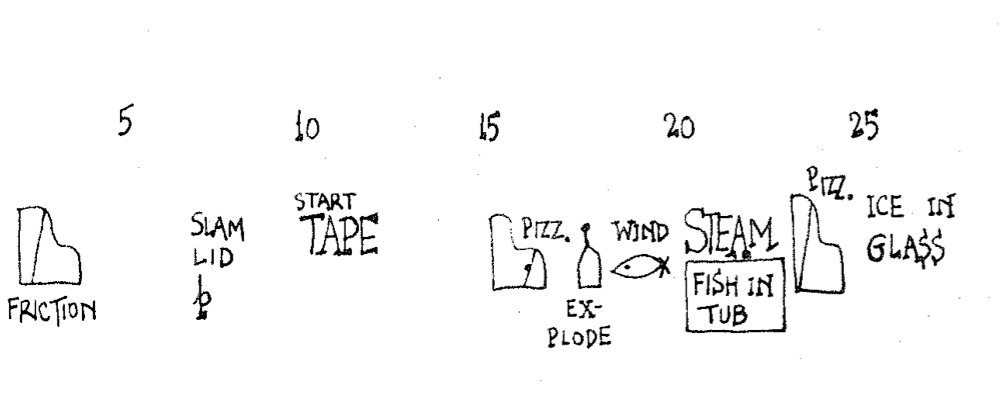

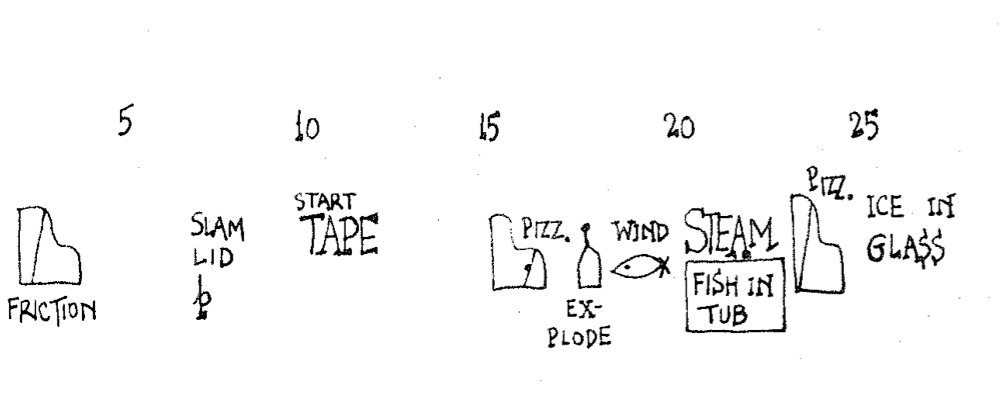

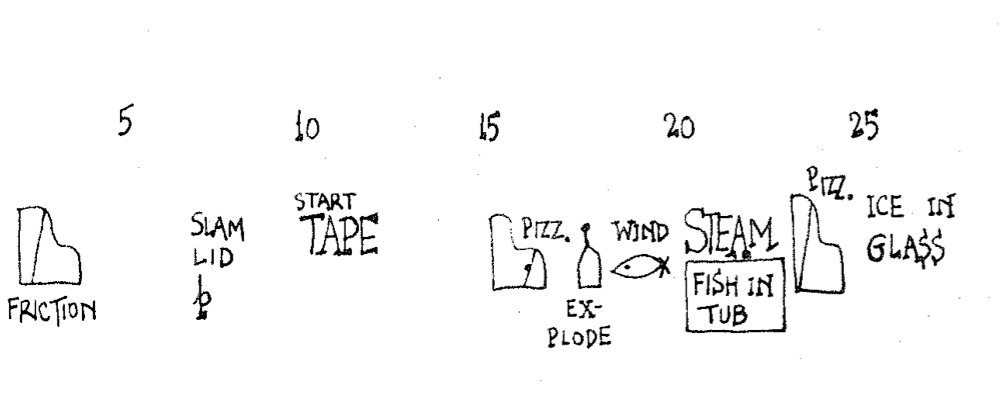

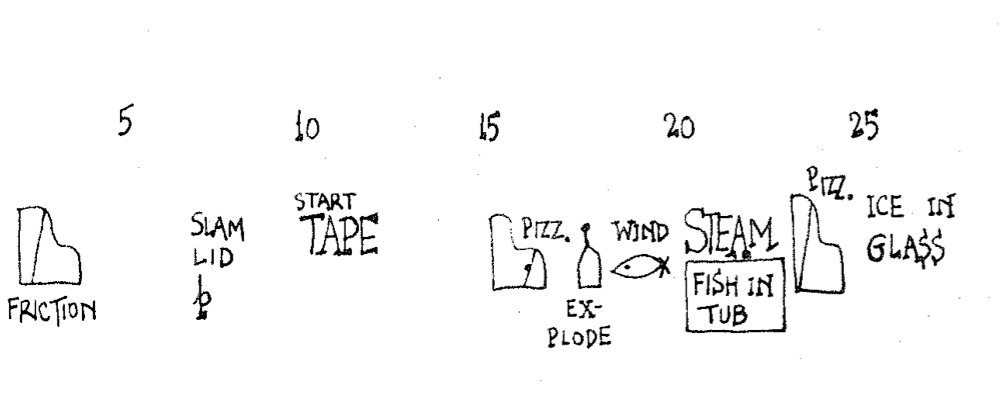

Questo testo è stato scritto mentre guidavo in autostrada dopo un’audizione a Rochester, New York, per recarmi a un’altra a Philadelphia, Pennsylvania. Seguendo il piano di scrittura che avevo utilizzato per Diario: Emma Lake, mentre ero alla guida, formulavo una affermazione con un certo numero di parole. Appena prendeva forma ed ero in grado di ripeterla, accostavo a lato della strada, la scrivevo e alla fine ripartivo. All’arrivo a Philadelphia, il testo era pronto.

Lo usai come dichiarazione di apertura a una tavola rotonda dal titolo Il pubblico che cambia per le arti che cambiano, tenutasi il 21 maggio 1966, al Waldorf Astoria Hotel di New York per l’Arts Council of America, che quell’anno cambiò poi nome in Associated Council of the Arts. Gli altri partecipanti furono William Alfred, Elizabeth Hardwick, Stanley Kauffmann, John H. MacFadyen e Richard Schechner. Il mio intervento fu pubblicato in The Arts: Planning for Changes, il titolo assegnato agli atti della dodicesima conferenza nazionale del Council.

________________________________________________________________________________________________

DIARIO: PUBBLICO 1966

I. Siamo un pubblico per la computer art? La risposta non è No; è Sì. Ci serve un computer che non risparmi la fatica ma incrementi il lavoro che dobbiamo fare, che crei giochi di parole (è l’idea di McLuhan) nello stesso modo in cui Joyce svela ponti (idea di Brown) dove pensavamo non ce ne fossero, che ci porti (idea mia) non “verso” ma ad essere artisti. Disposizione ortodossa dei posti a sedere nelle sinagoghe. Gli indiani lo sanno da sempre: la vita è una danza, un gioco, illusione. Lila. Maya. L’arte del Ventesimo secolo ci ha aperto gli occhi. Ora la musica ci ha aperto le orecchie. Teatro? Basta notare quanto sta attorno. (Se quel che vuoi in India è un pubblico, mi ha detto Gita Sarabhai, ti bastano una o due persone.) II. Ha detto: Trovo che ascoltare la tua musica mi provochi. Che cosa dovrei fare per godermela? Risposta: Ci sono tanti modi per aiutarti. Per esempio, ti darei un passaggio se tu andassi nella mia direzione, ma l’ultima cosa che farei sarebbe dirti come usare le tue facoltà estetiche. (Vedi? Siamo disoccupati. Se non ancora, “per presto ancora ritornare”. Non abbiamo niente da fare. Allora che facciamo? Ci sediamo in mezzo al pubblico? Scriviamo critica? Siamo creativi?) Mettevamo l’artista su un piedistallo. Ora non è più straordinario di noi. III. Notate che il pubblico delle aree in alta quota e quello dei paesi del nord tendono a stare attenti durante l’esecuzione mentre il pubblico delle aree a livello del mare o dei paesi caldi danno voce ai propri sentimenti ogni volta che ne provano. Stiamo andando verso il basso, per così dire, nel modo in cui viviamo l’arte? Partecipazione del pubblico? (Non avendo niente da fare lo facciamo ugualmente; il nostro più grosso problema è trovare ritagli di tempo in cui farlo. Scoperta. Consapevolezza.) “Abbandona il sentiero battuto. Vedrai qualcosa mai visto prima.” Dopo la prima esecuzione del mio pezzo per dodici radio, Virgil Thompson disse: “Non puoi fare cose del genere e aspettarti che la gente paghi”. Separazione. IV. Quando dedicavamo del tempo al lavoro fisico, servivano determinazione e spina dorsale. Ora che stiamo cambiando mentalità, impegnati in cose invisibili, non udibili, abbiamo altre qualità che non prevedono la spina dorsale: flessibilità, fluidità. Sogni, fatti quotidiani, tutto arriva a noi e attraverso noi. (L’arte, se ne volete una definizione, è un’azione criminale. Non si conforma a regole. Nemmeno alle proprie. Chiunque esperisca un’opera d’arte è colpevole quanto l’artista. Non è questione di condivisione della colpa. A ognuno di noi arriva per intero.) Mi hanno chiesto dei teatri di New York. Ho detto che potremmo usare quelli. Dovrebbero avere poco spazio per il pubblico, con grandi e spaziose aree performative, attrezzate per la trasmissione in diretta televisiva per chi preferisce stare a casa. Dovrebbe esserci collegato un bar con bevande e cibo, niente musica, postazioni per gli scacchi. V. Che cos’è successo a Rochester? Avevamo appena iniziato a suonare quando ha iniziato il pubblico. Iniziato cosa? Costumi. Cibo. Rotoli di carta igienica lanciati in aria come stelle filanti dalla galleria. Anche il programma di sala ripiegato e fatto volare. Musica, deambulazioni, conversazioni. Il via alla festa. Un pubblico può stare seduto in silenzio o fare rumore. La gente può mormorare, parlare e persino gridare. Un pubblico può stare immobile oppure alzarsi e andarsene in giro. Le persone sono persone, non piante. “Vi piace il pubblico?” Certo che ci piace. E lo dimostriamo togliendoci dai piedi. (Arte e soldi stanno insieme in questo mondo, e hanno bisogno l’uno dell’altro per andare avanti. Forse si stanno togliendo pure loro dai piedi. I soldi diventeranno una carta di credito senza conto mensile. E l’arte? Una riunione di famiglia? Nel caso, che succeda con la gente in giro, ognuno libero di prestare attenzione dove gli va. Casa d’incontri.) VI. Dopo un decennio in Oriente, un bhikku tibetano è tornato a Toronto a insegnare. Mi ha detto che se dovesse parlare sinceramente, il suo pubblico si ridurrebbe a sei persone. Invece tiene conferenze che trasmettono non lo spirito ma la comprensione della parola. In ogni occasione ci sono duecento persone ad ascoltarlo, tutte profondamente commosse. (L’arte è un modo che abbiamo per esternare idee – quelle che abbiamo raccolto nella nostra testa o fuori. Ciò che ha di meraviglioso è che mentre le esterniamo – queste idee – ne generano altre, che non avevamo nemmeno in testa all’inizio.) Charles Ives ha avuto questa idea: il pubblico è ciascuno di noi, un semplice essere umano. Sta seduto sulla sedia a dondolo in veranda. Guardando verso le montagne, vede il sole che tramonta e ascolta la propria sinfonia: che altro non è che i suoni nell’aria circostante.

Pubblicato il: 21.05.2024