Con l’espressione “arte pubblica” si intende una forma espressiva che si manifesta nello spazio urbano ed è concepita per essere fruita da una collettività di persone, al di fuori dei tradizionali luoghi dell’arte, come musei o gallerie. La sua caratteristica principale è data dalla relazione speciale che sviluppa con il contesto fisico, sociale e culturale in cui si colloca. L’opera pubblica non è semplicemente un oggetto estetico, ma un intervento critico, comunicativo e spesso partecipativo, che può assumere differenti funzioni, dalla memoria collettiva al messaggio politico. A differenza dei monumenti celebrativi, l’arte pubblica tende a dialogare con il territorio e i suoi abitanti, ponendosi come strumento di riflessione e trasformazione.

Henri Lefebvre, tra i più influenti pensatori del Novecento, ha offerto una chiave di lettura radicale dello spazio urbano, che si rivela particolarmente feconda quando si applica all’arte pubblica. Secondo Lefebvre, lo spazio non è mai neutro né semplicemente dato: è il risultato di una produzione sociale, frutto di relazioni, pratiche, poteri e simboli. In questo senso, l’arte pubblica non si limita a decorare o abbellire la città, ma interviene attivamente nella sua costruzione simbolica e politica. Ogni opera, ogni installazione, ogni gesto artistico nello spazio urbano contribuisce a ridefinire il significato di quel luogo, a interrogare chi lo attraversa, a modificare la percezione collettiva.

Al centro di questa concezione c’è l’idea di “diritto alla città” che non è solamente il diritto di abitare uno spazio, bensì di partecipare pienamente alla sua vita, di esserne co-creatori. L’arte pubblica, in questo contesto, diventa uno strumento potente di rivendicazione: dà voce a soggetti marginalizzati, porta alla luce istanze sociali e culturali spesso ignorate, e crea occasioni di dialogo e confronto. È una forma di espressione che può restituire visibilità e voce a chi normalmente non ne ha.

Lo spazio urbano diventa così un terreno di conflitto politico, il luogo dove si scontrano interessi economici, poteri istituzionali e pratiche quotidiane. L’arte pubblica, soprattutto quella che è capace di esprimere dissenso, si inserisce in questo conflitto. Sfida l’ordine dominante, rompe la routine visiva e simbolica imposta dalla pianificazione urbana, e propone nuove letture del territorio.

In questo senso, l’arte diventa una forma di resistenza, una modalità per riappropriarsi dello spazio e per rimettere in discussione le logiche che lo governano. Se la città respira e si muove secondo temporalità che riflettono le dinamiche sociali, l’arte pubblica può intervenire su questi ritmi interrompendoli o armonizzandoli. Cioè può creare momenti di sospensione, di riflessione, di sorpresa e trasformare così l’esperienza che si fa dello spazio urbano, contribuendo a formare un vissuto della città più consapevole e maggiormente aperto al possibile.

L’arte pubblica quindi non è un semplice ornamento, ma una pratica politica, sociale e percettiva.

Il dialogo tra arte pubblica, writing e street art da un certo punto di vista è molto stretto ed è alimentato da una comune tensione verso la trasformazione dello spazio urbano e verso la comunicazione diretta con le persone. Queste pratiche condividono numerosi tratti che le rendono per certi versi sovrapponibili e spesso affini.

Il loro rapporto con lo spazio urbano è centrale: sia il writing che l’arte pubblica intervengono sulle superfici pubbliche ridefinendo il paesaggio visivo della città. Non si tratta solo di decorazione, ma di una vera e propria riscrittura simbolica del territorio, che modifica la percezione dei luoghi e ne suggerisce nuovi significati. Un altro elemento caratterizzante è il rifiuto dell’istituzionalizzazione. Il writing, in particolare, nasce come pratica illegale e spontanea, spesso in opposizione ai circuiti ufficiali dell’arte. Anche la street art e alcune forme di arte pubblica mantengono questa vocazione indipendente, sfuggendo alle logiche museali e proponendosi come arte “fuori cornice”, libera da vincoli e gerarchie. Collegato a questo aspetto c’è un altro elemento che caratterizza queste forme, ossia la loro temporalità effimera. Molte opere di writing sono destinate a scomparire, cancellate o sovrascritte, e lo stesso accade per alcune installazioni pubbliche, pensate per durare solo un tempo limitato. Questa precarietà non ne diminuisce il valore, ne sottolinea invece la loro natura dinamica, il loro legame con il presente e con il flusso della vita urbana. Il writing è infatti espressione delle sottoculture urbane e può assumere una forte valenza sociale e comunitaria. Ma anche la street art e l’arte pubblica si muovono in questa direzione, cercando di coinvolgere le persone, di parlare dei loro vissuti, di costruire legami attraverso l’arte.

L’intento comunicativo è sempre presente, l’obiettivo è trasmettere messaggi sociali, politici o poetici. L’arte diventa così strumento di riflessione, di denuncia, di dialogo. Per questo la questione dell’accessibilità è centrale. Queste opere infatti sono visibili da tutti, senza mediazioni istituzionali e senza barriere economiche o culturali. In questo modo l’arte diventa parte integrante della vita quotidiana della città. Un’arte che non si accontenta di essere vista, ma che vuole essere vissuta, discussa, contesa perché partecipa alla produzione dello spazio e alla costruzione della città come luogo di vita condivisa.

In questo senso il caso del Leoncavallo è esemplare, con i suoi muri – interni ed esterni – pieni di disegni, scritte e messaggi. Più che una galleria d’arte a cielo aperto, un atlante del writing e della street art italiana e non solo.

Proprio per affrontare questi temi abbiamo intervistato Shah, una delle primissime writer della penisola. Shah inizia il suo percorso come illustratrice nel 1983. Ma dopo pochi anni, stufa della tristezza e del degrado dei muri grigi di Milano, a partire da 1987, decide di cimentarsi con le bombolette spray – diventando così la prima esponente femminile della neonata scena del writing milanese. Forte delle proprie radici nella cultura punk rock, parte dal presupposto che l’arte pubblica non debba essere mera decorazione, ma necessiti di un contenuto comunicativo, di conseguenza una buona parte delle opere prodotte avrà una connotazione politica, sociale e di critica al sistema. Successivamente, inizia a collaborare con Atomo e Swarz, altri due antesignani del writing, provenienti dall’area dei centri sociali e già attivi da un po’ di tempo sui muri della città, dando vita con loro all’Open Air Art Studio. In quegli anni, e per tutti gli anni novanta dipinge sia singolarmente che in team, durante svariate situazioni ed iniziative, sia in Italia che all’estero. Nel 1995, insieme ad Atomo e Swarz e a vari altri artisti, viene chiamata a dipingere alcuni muri del Museo della Scienza. Quei pezzi sono tra le poche opere di quel periodo ad essere sopravvissute e recentemente il Museo ha deciso di farle restaurare.

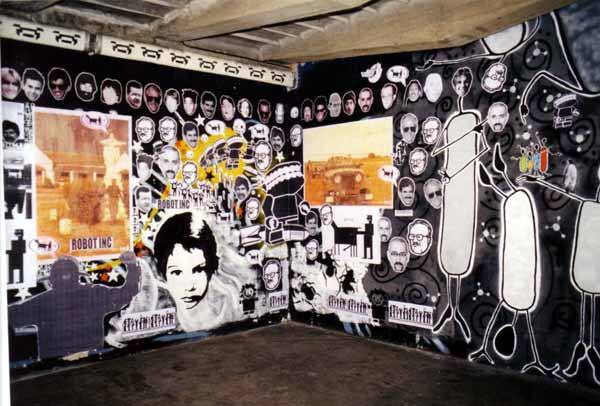

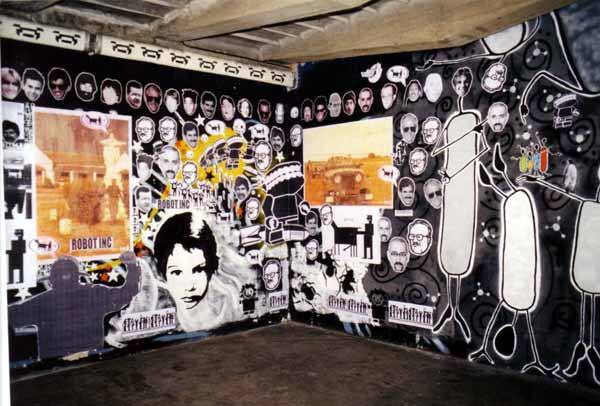

Nel 2003 partecipa all’evento di chiusura dell’ultima edizione dello HIU (Happening Internazionale Underground, festival di illustrazione, arte e fumetti underground) al centro sociale Leoncavallo. In quell’occasione vengono tracciate quelle opere che oggi sono l’unica testimonianza rimasta intatta di un preciso momento storico dell’arte urbana, che nel resto della città si è ormai già dissolta.

Mentre in ambito lavorativo ha continuato nel tempo ad esplorare differenti forme espressive, (mosaico, vetrata, arazzo, passando poi a grafica e web design, fino ad approdare alla fotografia), continua tutt’oggi, anche se più sporadicamente, a realizzare pezzi a bomboletta, pur avendo evoluto il proprio stile dal writing vero e proprio (lettering) verso un utilizzo più estremo degli stencil. Ma sempre rigorosamente sui muri.

Ciao Shah e grazie per questa intervista. La prima domanda che vorrei rivolgerti riguarda come Dauntaun e il Leo siano diventati luoghi dell’arte.

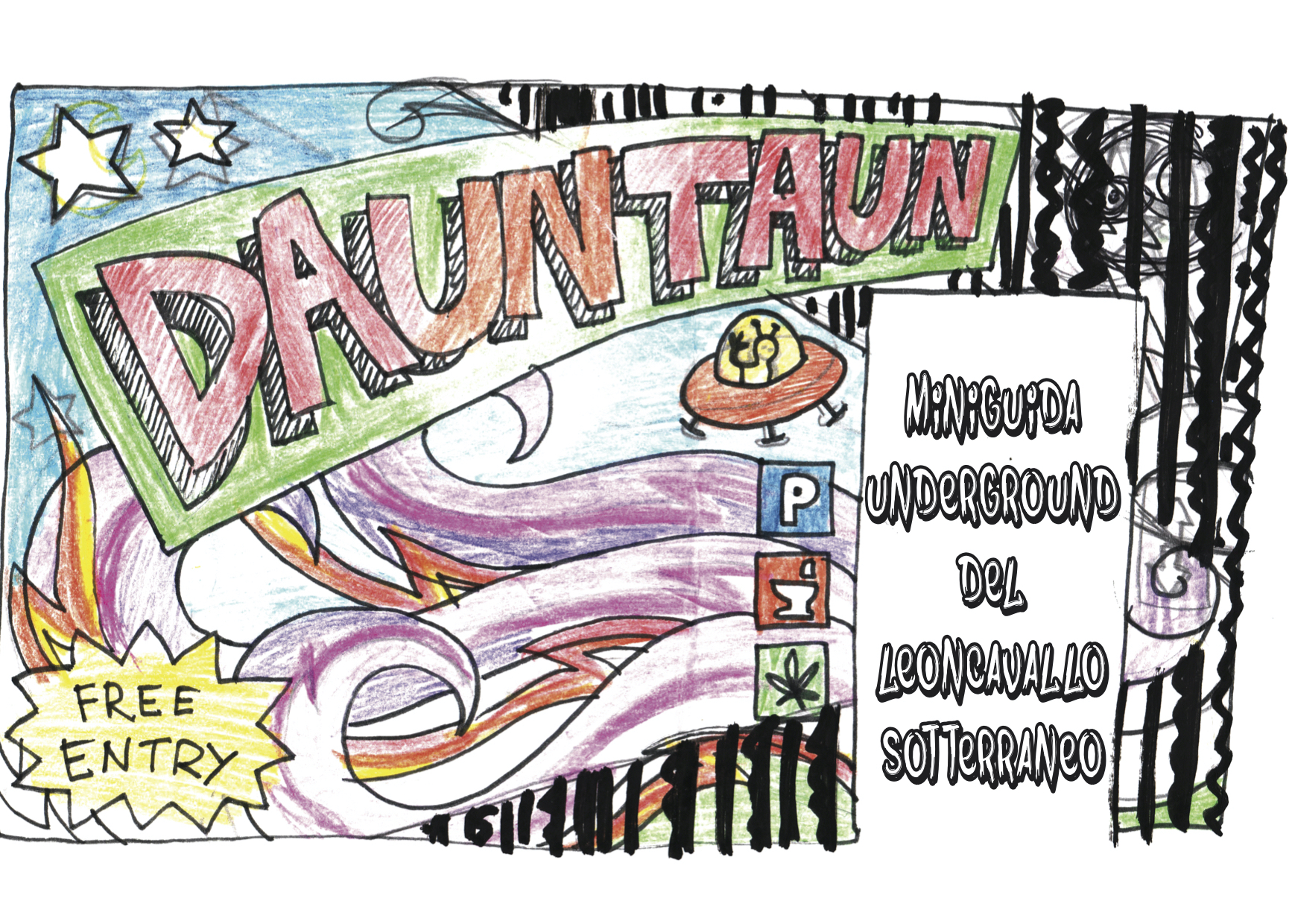

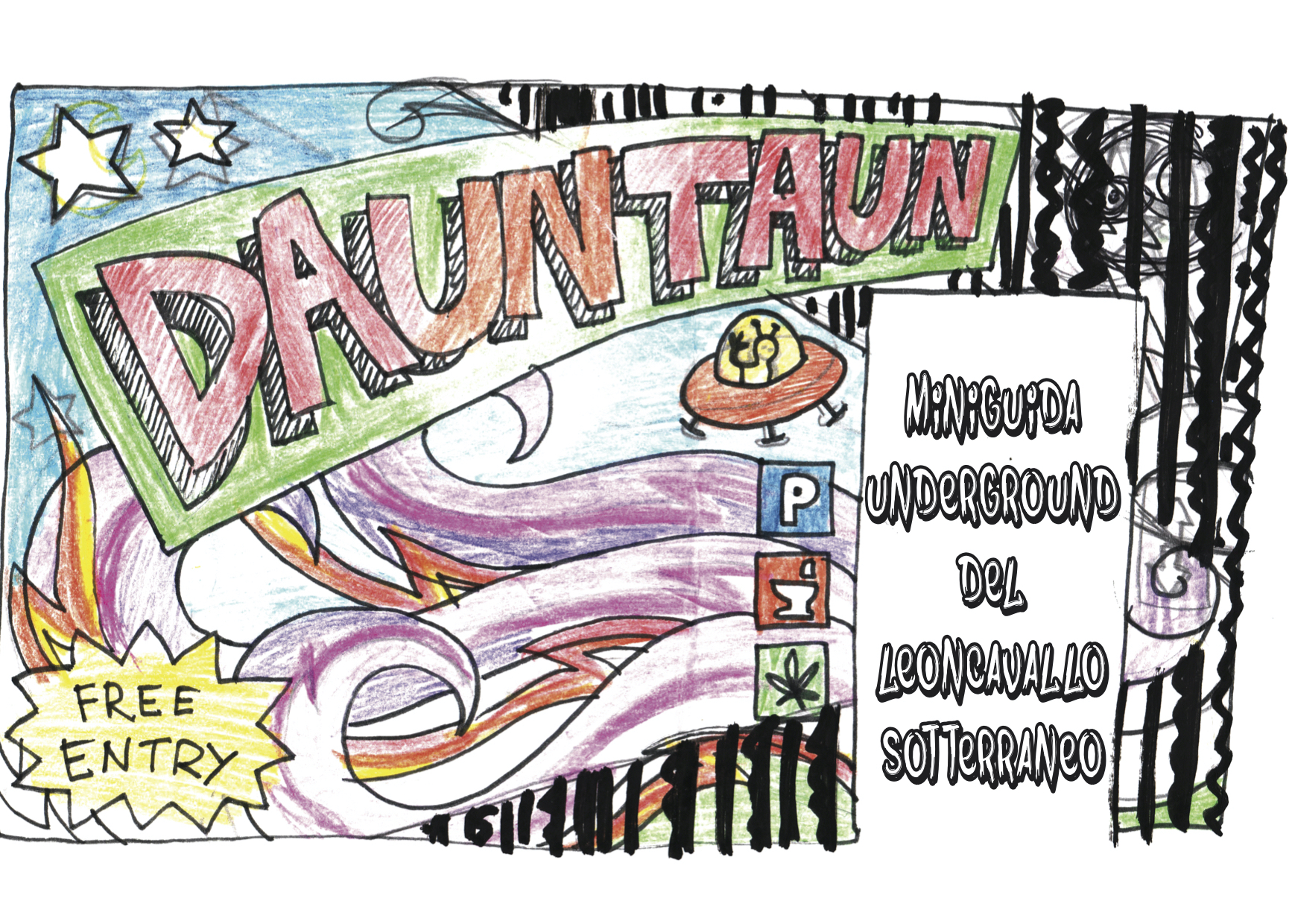

Partendo da Dauntaun, che è l’argomento principale, voglio precisare che nasce durante un evento particolare, oltre che come un luogo. In realtà si tratta dell’ultima edizione, risalente al 2003, dell’Happening International Underground, un festival dedicato al fumetto, all’illustrazione e a tutte le arti visive underground, che erano completamente fuori da ogni canone ufficiale e organizzato principalmente da Marco Teatro, che ne aveva curato anche tutte le edizioni precedenti.

In quell’occasione Pao, che allora era poco noto come del resto tutti gli altri artisti partecipanti, organizzò una jam negli scantinati di Dauntaun, invitando quelli che all’epoca erano i primi artisti di street art. In un giorno e mezzo o due, i muri sottostanti vennero dipinti e decorati, perché la street art, come elemento tecnico, utilizza molto pennarelli, pennelli, spray ma soprattutto adesivi, sticker e molti stencil. Tutti gli artisti collaborarono e lavorarono insieme, mescolandosi, creando un effetto molto intenso.

Nel 2003 i muri del Leoncavallo erano già pieni di graffiti e di altre opere…

Sì. Dal momento in cui il Leoncavallo era stato ri-occupato, ovvero da quando è arrivato in via Watteau, erano numerosi i graffiti presenti. Ma già ai tempi del Leoncavallo precedente, in via Leoncavallo, il writing era presente. Ci avevamo lavorato anche io, Atomo e Swarz. C’era una lunga storia di interventi e di arte urbana.

Questo perché il Leo, di suo, era uno spazio aperto, libero per sperimentare. Andavi lì e lavoravi in tranquillità, potevi provare tutte le tecniche nuove ed esercitarti senza che nessuno ti rompesse le scatole. Non eri per strada, che era un po’ più rischioso, con dei tempi molto più ristretti. Lì potevi prenderti il tempo di fare e di sperimentare con calma.

Il Leo rappresentava uno spazio per tutta la cultura artistica, sia estetica, sia visuale, sia musicale, ed è stato uno spazio fondamentale per tutte le band, i giovani e non solo. Lo spazio serviva anche per mettersi alla prova e costruire cose assolutamente spontanee, auto-organizzate, fuori da tutte le logiche possibili e immaginabili.

E questo è uno dei motivi per cui a Greco via Watteau, Marco Teatro in quegli anni organizzava questa manifestazione, con partecipanti da tutto il mondo. Grazie all’esperienza accumulata nell’organizzare lo HIU, Marco si è fatto una cultura enorme, che l’ha portato a scrivere un libro che consiglio perché è una vera e propria Bibbia sull’arte underground: La guerra dei segni. Un’altra storia dell’arte, pubblicato da Agenzia X nel 2021.

L’Happening International Underground è stato evento di livello molto alto per quanto riguarda la produzione culturale underground.

Certo, c’era molta attenzione su questi temi. Marco stesso dipingeva e ha sempre dipinto, e tutto ciò in quel momento rende possibile la creazione di un collegamento tra quello che era il writing e tutta una serie di altre discipline, come l’illustrazione, la grafica, ecc., che rappresentano comunque una produzione dal basso.

Quelli erano proprio gli anni in cui stava emergendo la street art, giusto?

Sì in quegli anni nasce la street art, segnando un passaggio dal writing. Il writing, inizialmente, aveva una connotazione più individualistica: il writer scriveva il proprio nickname o tag. Man mano, la tag diventava più complessa elaborata e tecnica, con scritte e messaggi vari, il che richiedeva più tempo per la sua realizzazione. Con il tempo, questa produzione artistica si è fatta più complessa e, in qualche modo, ha iniziato a essere più nota e diffusa. Tuttavia, ha spesso preso piede nella cultura comune più attraverso le agenzie pubblicitarie e altre realtà che vedevano in quei muri, con i loro colori e segni decisi, degli sfondi interessanti per le loro campagne pubblicitarie targettizzate. Così, questa forma di espressione ha iniziato a diffondersi a livello commerciale, anche se spesso in modo un po’ “rubato”: le agenzie si limitavano a utilizzare muri già realizzati, senza preoccuparsi di pagare o riconoscere i compensi a chi aveva creato l’opera.

Contemporaneamente le gallerie d’arte iniziano a interessarsi a questo fenomeno. Inizialmente hanno delle difficoltà perché non sanno come monetizzarlo o come portarlo dentro le gallerie, e quindi stabiliscono che questa non è arte, non la possono sussumere né mettere in circolo nel meccanismo mercantile, quindi rimane esclusa fino a un certo punto, quando poi, in qualche modo, riescono a farla rientrare.

All’inizio degli anni 2000, intorno al 2003, con l’avvento di internet, si apre una possibilità di connessione e di scambio tra chi fa arte di strada. Il writing si evolve, diventando più smart e più attento a ciò che accade intorno, anche più aperto a tecniche che prima non erano ben viste, come le mascherine e il paste up. La street art, invece, utilizza gli stessi supporti del writing, cioè i muri, ma si muove in modo un po’ diverso.

Il movimento comincia a cambiare più velocemente proprio perché la situazione e il contesto sono cambiati rispetto alla sua nascita negli anni ’70, quando erano centrali i treni e i muri, e ora rischia di essere inglobato e sussunto molto più rapidamente.

Tornando a Dauntaun e a quella manifestazione del 2003, è stato Pao a organizzare, perché lui stesso faceva già parte di quel giro. Marco gli ha detto: “Occupatene tu”. Noi, in contemporanea, io, Atomo, e mi sembra anche Swarz, stavamo dipingendo fuori, perché, come dicevi giustamente, il Leo non è solo Dauntaun. Sul Leo si sono stratificati anni e anni di lavori di diverse persone, e ognuno è più interessante dell’altro.

Sui muri del Leo hanno dipinto personaggi di tutti i tipi, spesso anche durante i concerti e le serate. Quando c’è stato il concerto dei Public Enemy nel 1999, loro hanno dipinto un pezzo. Quindi, oltre a Dauntaun, ci sono lavori di grande pregio anche in altre aree dentro e fuori dell’edifico.

Ci sono ancora alcuni muri del 1996 e alcuni pezzi originali di quell’anno.

Ma dopo l’evento del 2003, pochi anni dopo, Dauntaun chiuse perché non aveva più le condizioni di agibilità, mancavano le uscite di sicurezza, lo spazio e l’aria sufficiente per ospitare tutta la gente che ci passava durante le serate. Veniva usata come dance hall, con uno spazio dedicato alla musica, un piccolo bar e vari eventi organizzati. Noi, ai tempi ancora del Bulk [altro centro sociale milanese attivo tra il 1997 e il 2005], avevamo organizzato diverse cose, tra il 1999, il 2000 e il 2001. L’evento che ricordo in cui mi ero divertita di più era stato il “Death Match Globale Termonucleare”: avevamo cablato tutta Dauntaun, sistemato delle postazioni di vecchi computer ovunque, e si giocava a, non ricordo se Doom o un altro gioco sparattutto in voga in quegli anni.

Quel periodo però durò poco, Dauntaun viene chiusa, e tutto rimase lì, come congelato nel tempo. È importante notarlo, perché come si sa, l’inquinamento influisce molto sui colori, così invece nessuno ha più toccato niente, quindi la situazione è rimasta com’era allora. Quello che c’è lì, secondo me, non è il Pantheon, non ci sono le cose più interessanti o belle in assoluto. Non è la Cappella Sistina, ma una testimonianza di ciò che stava nascendo in quel momento. È una fotografia di grande valore storico di un momento evolutivo di una forma d’arte,.

Certo, la tutela è stata utile alla sua valorizzazione. Grazie all’interessamento di alcune persone, si è riusciti a coinvolgere la Soprintendenza ai Beni culturali, che ha emesso un’ordinanza, chiamata Ope legis, che indica che quei muri non possono essere toccati, rimossi o abbattuti senza il benestare o meno della Soprintendenza stessa.

Questo ci rimanda alla cronaca recente. Voglio dire, nonostante le vicissitudini a livello legale, la tutela continua ad esserci, no?

Continua e non solo, oltre alla zona sotto tutela esistono anche altre aree dipinte, di cui c’è da considerare la proprietà intellettuale e il diritto d’autore, che richiederanno eventuali altre attestazioni e riconoscimenti.

Arte pubblica, writing e street art: al di là della tutela, qual è l’importanza di questi muri?

Da un lato, oltre alla valenza testimoniale e storica, questi muri sono opere d’arte che sono lì per essere fruite. Il fatto che Leo sia uno spazio pubblico autogestito, è legato all’idea di uno spazio che viene usato e vissuto gratuitamente da chiunque voglia passarci e interagirci, per poter gioire, apprezzare o anche semplicemente far esperienza di quel luogo. Come dicevi prima, quando si parla dei muri del Leo non si fa solo riferimento ai muri interni, ma anche ai muri esterni che nel corso degli anni sono stati dipinti e ridipinti. Nel tempo si sono aggiunti sempre più pezzi e purtroppo alcuni di quelli esterni sono stati abbattuti. Di fronte c’era un muro pieni di pezzi bellissimi, ma il muro è stato abbattuto senza chiedere niente a nessuno degli artisti che ci avevano lavorato, per costruirci una palazzina. Queste cose hanno un loro valore; purtroppo sono stati buttati giù pezzi di opere di personaggi importanti e comunque riconosciuti, anche in un’ottica più commerciale, se vogliamo.

Questo ci rimanda alla natura stessa del graffitismo e della street art, cioè il fatto che queste opere uniscono da una parte la fruibilità, perché vengono realizzate nello spazio pubblico, e dall’altra sono soggette a vari eventi: il deterioramento del muro stesso, l’aggiunta e la sovrapposizione di altri pezzi sopra, eccetera. In una parola il loro carattere effimero.

Esattamente. Questa idea, propria del graffitismo, è che la sua struttura è labile, effimera e questa è una caratteristica che ha contribuito a creare uno spartiacque tra chi ha scelto di spostarsi su una tela o magari di entrare nelle gallerie e chi, invece, ha deciso di restare fedele a sé stesso. In un certo senso, questa forma d’arte nasce per stare lontana dalle logiche mercantili delle gallerie, cioè per uscire da quel contesto, rappresentando un modo per allontanarsi dal concentramento di potere economico, perché la galleria, con i soldi, decreta chi è famoso e chi no. Far sì che i graffiti siano sui muri, fruibili a chiunque, aveva ed ha invece una valenza sociale molto forte. Quando ho iniziato, con Atomo e Swarz, la prima cosa che ci ha mosso sono stati i muri grigi, brutti, periferici. Tra i primi pezzi fatti c’era: “Stufi del Grigio”. Eravamo alla fine degli anni ‘80: 87, 88, 89, insomma i primissimi anni del writing in Italia.

Tu come hai cominciato?

In quegli anni, io viaggiavo e giravo Londra, guardando i pezzi. Non so se, in qualche modo, mi fosse capitato tra le mani un libro tra quelli che, ai tempi, erano le “piccole Bibbie fotografiche del writing”. All’inizio, per me, è stata prima di tutto una sfida personale con me stessa. Facevo l’illustratrice, realizzavo opere di piccole dimensioni, e l’idea di sfidarmi a creare qualcosa di molto più grande, coinvolgendo il movimento corporeo, fisico, che diventa un tutt’uno con l’atto di disegnare su grandi superfici, mi affascinava. Volevo farlo da sola, di notte, sicura di me stessa. L’ho fatto. La cosa mi ha divertito. Ho realizzato i primi pezzi subito. Ricordo ancora che il primo l’ho fatto in via Sannio, vicino a piazzale Lodi, sui muri accanto al Racanà, un posto frequentato da musicisti che non esiste più. Essendo io in quel periodo nel giro musicale, mi aveva fatto piacere. Poi fu il turno del Prego (la vecchia Odissea 2001), appena ristrutturata, di cui ho decorato la facciata, da cui sono nate altre storie divertenti.

Dopo un po’ però mi sono stancata di dipingere da sola. Così, quando ho conosciuto Atomo e Swarz, ci siamo detti “Dai che se si esce in tre si dipinge più in fetta” ed è stato ancora più divertente. Siamo nel 1987-1988, quel periodo lì.

Hai continuato fino a…

Bé a dire la verità non ho mai smesso. Ovviamente non con la stessa intensità. Il culmine dell’attività è stata negli anni ‘90. In quegli anni il Museo della Scienza e della Tecnologia organizzò un evento in cui mise a disposizione dei muri e alcuni di noi furono chiamati a disegnare. Il gruppo comprendeva, oltre a me, Atomo, Swarz, Teatro, Vandalo, Flycat, Graffio e Phase 2, che allora era uno degli artisti internazionali più noti . Questo muro è ancora presente e il museo ha deciso di restaurarlo lo scorso aprile, affidandolo a degli studenti di restauro specializzati in opere contemporanee. I ragazzi hanno utilizzato le loro tecniche per recuperare i colori originali, che risultavano sbiaditi. È una fotografia di un’epoca, un momento di massimo splendore di quella fase del writing, negli anni ’90, similmente alle opere in Dauntaun che sono di alcuni anni dopo.

Un altro episodio importante fu la mostra al PAC, nel 2007. Quell’evento per me celebra la nascita, o forse la morte della street art, perché in qualche modo ne rappresenta il culmine. Vennero chiamati ad esporre lì molti degli artisti presenti anche in Dauntaun. Ma da lì in poi, tutto perde la sua forza, proprio perché finisce nelle gallerie e perde il suo spirito originario di arte di strada.

Mi interessava molto questa cosa che stavi dicendo adesso, ovvero come, osservando la street art, nel momento in cui questa raggiunge un grande riscontro a livello ufficiale ed economico, in in quel momento, di fatto, la scena muta e cambia…

Si perché, chiaramente, una cosa che nasceva per essere fruita da chiunque su muri pubblici, con un’idea molto diversa di proprietà, subisce una trasformazione e un po’ si snatura.

Quindi, insieme al discorso sui luoghi pubblici e al carattere effimero dato dal fatto che l’opera è esposta in vari modi, c’è anche il tema della proprietà. I pezzi e le opere sono di qualcuno, ma contemporaneamente sono anche di tutti e di nessuno, perché comunque, a un certo punto, quell’opera scomparirà. Quindi, alla fine, non ti interessa nemmeno tanto mantenerne la proprietà: non è quello il suo scopo.

Facendo mente locale sulle varie persone attive negli anni, vedendo ora cosa fanno, si nota che la maggior parte ha continuato il suo percorso artistico: alcuni nell’illustrazione, altri nella decorazione urbana, altri ancora hanno cambiato genere, passando a lavori di videomaking o di videoarte. A un certo punto, bisogna anche guadagnarsi da vivere e, magari, si trasforma quella stessa attività in qualcosa di diverso, che non è più quella di prima. Decidi, quindi, di mettere a frutto quello che hai imparato, facendo altro, e questo è del tutto legittimo.